戦国時代の名将たちが繰り広げた合戦では、数々の戦術が用いられました。近年、それらを再現し、参加者が体験できるイベントが、全国各地で開催されています。

戦国時代の合戦を、現代らしくエンターテインメントの要素を取り込んで再現しているイベントは、歴史ファンはもちろん、親子連れや観光客にも大人気です。地域の特色や歴史への興味を、参加者に喚起しやすいのも魅力です。

本記事では、戦国時代の戦術を体験できる合戦再現イベントを行う意義、戦国時代の有名な戦術7選、戦国時代の合戦再現イベント事例7選を紹介します。

※武将の名前は、時期にかかわらず統一しています。

戦国時代の戦術を体験できる合戦再現イベントを行う意義

現代では、戦国時代の合戦や人物・エピソードは、映画・ドラマ・漫画・ゲームなどのモチーフに利用され、幅広い層に人気があります。これまでスポットがあたっていなかった合戦や人物が、作品に取り上げられることでにわかに注目を集めることもあります。

こういった背景から、戦国時代をモチーフとしたイベントは近年多く実施されており、武者行列やステージイベント・甲冑体験や講演会など、さまざまな催しが行われています。

数多くあるイベントのなかで、差別化をはかり、参加者の注目を集めるためにおすすめなのが、戦国時代の「戦術」を体験できる企画づくりです。

日本の戦国時代にあたる15世紀末〜16世紀末には、全国各地で戦乱が起きました。この時期、鉄砲伝来や武器の改良などの影響で、戦いは一騎打ちから集団戦が主流となり、結果としてさまざまな戦術が生み出されました。

戦国武将の考え出した戦術を体感することで、イベント参加者は、彼らの革新性や才覚に刺激を受けられるでしょう。戦国時代の合戦をよりリアルに感じられるイベントは魅力的で、足を運ぶ大きな理由となります。

戦国時代の有名な戦術7選

ここでは、戦国時代に実施された有名な戦術7選を紹介します。

1.車懸り(くるまがかり)

「車懸り」は、戦国時代に上杉謙信が用いた戦術です。1561年の「第四次川中島の戦い」で実行され、武田信玄軍に大きなダメージを与えたことで知られています。

車懸りは、軍が隊形を保ったまま敵軍に接近し、行列の状態から白兵戦へ移行するという戦法です。謙信は、隊形を二列にして、敵軍に近づくと左右に開かせました。背後には鉄砲隊が並んでおり、容赦のない銃撃を浴びせました。

車懸りの戦い方について、一部では、部隊を車輪のように回転させながら連続的に敵を攻撃する方法だと言われることもありますが、こちらは誤りだとされています。

2.啄木鳥戦法(きつつきせんぽう)

「啄木鳥戦法」は、戦国時代に武田信玄が用いた戦術で、軍師の山本勘助が考案したとされています。キツツキが木をつついて飛び出した虫をとらえるように、敵軍を挑発しておびき寄せ、そちらに気を取られている間に、背後から本隊が一気に攻撃を仕掛ける戦法です。

1561年の「第四次川中島の戦い」で用いられました。しかし、上杉軍は動きを察知して逆に武田本陣を急襲し、武田軍は大混乱の末、山本勘助が討死してしまいます。

「啄木鳥戦法」は、戦術としては理想的でしたが、川中島の戦いでは成功に至らず、むしろ戦国の合戦における奇襲の難しさを象徴する事例となりました。

3.もぐら攻め

「もぐら攻め」は、戦国時代における攻城戦の特殊な戦術です。地中に坑道を掘り進めて敵城の石垣や土塀の下を破壊し、崩落させます。名前の通り、もぐらのように地中を掘り進むことからこの名が付きました。

この戦術は、武田信玄がよく用いたとされています。信玄の領地には金山が多く、坑道を掘るのを得意とした人が多くいたため、実行できたという話もあります。

代表的な事例としては、信玄が徳川家康を破った「野田城の戦い」が有名です。

4.釣り野伏せ(つりのぶせ)

「釣り野伏せ」は、偽装退却の戦術です。戦国時代に薩摩国の島津氏が得意としたことで有名です。あえて自軍の一部を前面に配置し、退却して敵に追わせ、その間に側面や背後へ伏兵を回し込んで包囲・殲滅する方法です。

この戦術は、1578年に島津氏が大友宗麟と対決した「耳川の戦い」や、1587年に豊臣秀吉軍と行われた「戸次川の戦い」で実践され、島津軍に勝利をもたらしました。

5.捨て奸(すてがまり)

「捨て奸」は、戦いにおける退却時の戦術で、島津氏が特によく用いたとされています。少数の兵が殿(しんがり)として残り、敵の追撃を食い止めるために命を捨てて戦い、主力部隊の撤退時間を稼ぎます。

もっとも有名なのは、1600年の「関ヶ原の戦い」における島津軍の撤退戦、いわゆる「島津の退き口」です。島津義弘は所属する西軍が総崩れになり、敵に囲まれながらも、敵中突破を敢行しました。義弘の護衛部隊が東軍を押さえ、義弘の本隊は無事薩摩への帰還を果たしました。このとき、家臣の多くが討ち死にしながらも、主君を守り抜きました。

6.水攻め

「水攻め」は、戦国時代に用いられた包囲戦の一種です。河川の流れを変え、城の周囲に水を引き込み、敵を水没させて降伏に追い込む戦術です。兵糧攻めよりも短期間で決着をつけられ、直接の攻城戦よりも味方の損害を抑えられる効果が期待されました。

成功例として特に有名なのは、1582年の「備中高松城の戦い」で豊臣秀吉が行った水攻めです。秀吉は足守川に大規模な堤防を築き、城を丸ごと水没させました。この結果、城兵は身動きが取れず、織田信長の本能寺の変の直後に講和へと至ります。

「水攻め」は、地形や水源の条件が整わなければ実行できず、また莫大な労力と資材を必要とするため、実行できるのは兵力や資金が豊富な大名に限られました。しかし、成功したときの威力は絶大でした。

7.籠城戦

「籠城戦」は、戦国時代における代表的な防衛戦術で、城に立てこもり、敵の攻撃を耐えながら援軍や敵の退却を待つ戦い方です。攻め寄せる軍に対して、堅固な城郭と十分な兵糧・水を備えることで、少数の守備兵でも長期間持ちこたえることができました。

有名な例に、「第一次上田合戦」があります。徳川家康の攻めに対して、真田昌幸が長野県の上田城を守り抜きました。守りに徹するだけではなく、ゲリラ戦で敵を撹乱して後退させ、支城に配した家臣が追撃した点が特徴です。

現代では、攻城側が勝利した合戦の方が語られがちであるため、籠城戦は負け戦のように思う人が多いかもしれません。しかし実際は、籠城する側の方が有利だと言われています。

戦国時代の合戦再現イベント事例7選

ここでは、戦国時代の合戦を再現したイベント事例7選を紹介します。

1.川中島合戦戦国絵巻

「川中島合戦戦国絵巻」は、上杉謙信と武田信玄が5回に渡って繰り広げた「川中島の戦い」をモチーフにしたイベントです。山梨県笛吹市で毎年11月に開催されています。

イベントでは、一般人も上杉軍・武田軍のどちらかに参加して鎧を身につけ、川中島の戦いを再現します。川中島の戦いは、上杉謙信による「車懸り」、武田信玄による「啄木鳥戦法」など、さまざまな名高い戦術が実施されました。イベントに参加することで、戦国武将の知略と迫力を実感できるでしょう。

2025年は11月9日(日)に開催予定で、武田信玄役を俳優の神保悟志さん、上杉謙信役を俳優の寺島進さんがつとめます。

イベント概要

- イベント名:川中島合戦戦国絵巻

- 前回の開催日:2024年11月4日(月)

- 開催地:山梨県笛吹市石和町市部 笛吹市役所本館前笛吹川河川敷

2.信玄公祭り

「信玄公祭り」は、武田信玄の遺徳を偲んで、毎年開催されているお祭りです。山梨県甲府市で行われています。

メインイベントの「甲州軍団出陣」は、信玄が川中島の合戦に出陣する様子を再現しています。約1,000名以上の参加者が甲冑をまとい、騎馬隊や武田二十四将に扮して市街地を練り歩きます。出陣前には戦勝祈願式や軍議が行われ、戦の流れを体感できます。

祭りのなかでは「歴史カードゲーム合戦 〜甲斐の虎 vs 越後の龍〜」の体験会も行われ、川中島の戦いをカードゲームで楽しむこともできました。

他にも時代風屋台や、「風林火山」をテーマにしたパフォーマンスなど、戦国時代を感じられる催しが盛りだくさんです。

イベント概要

- イベント名:信玄公祭り

- 前回の開催日:2025年4月4日(金)・5日(土)・6日(日)

- 開催地:山梨県甲府市丸の内1 舞鶴城公園 他

3.妙円寺詣り

「妙円寺詣り」は、鹿児島県日置市で毎年10月に行われる行事です。「関ヶ原の戦い」で、島津義弘が敵中突破した「島津の退き口」を今に伝えるイベントで、「鹿児島三大行事」に数えられています。

この行事では、参加者が甲冑や兜を身にまとい、鹿児島市内から日置市伊集院町まで約20キロを歩きます。江戸時代から続いており、義弘を偲んだ武士たちが、関ヶ原の戦いの前夜である9月14日に自発的に参拝をしたのが始まりだと言われています。

現在では、物産展や郷土芸能の奉納、ウォークリーなども行われています。楽しみながら、戦国時代の武将たちの忠義や覚悟を肌で感じられるイベントです。

イベント概要

- イベント名:妙円寺詣り

- 前回の開催日:2024年10月26日(土)・27日(日)

- 開催地:鹿児島県日置市伊集院町徳重1786 徳重神社

4.大野川合戦まつり

「大野川合戦まつり」は、大分県大分市で毎年開催されている祭りです。1586年にこの地で繰り広げられた「戸次川の戦い」を後世に伝えるために実施されています。

「戸次川の戦い」は、九州平定を目指す豊臣秀吉と、島津軍とが衝突した戦いです。豊臣方には四国の長宗我部元親・信親父子も参加していましたが、島津軍が用いた戦術「釣り野伏せ」に総大将の仙石秀久が釣られ、豊臣方は敗北を喫します。長宗我部信親が討ち死にし、1,000人以上が犠牲になったとされています。

祭りでは、合戦を再現する「大野川合戦絵巻」や「武者修行」、「郷土芸能」などが繰り広げられ、戦国時代の様子を臨場感高く体験できます。

戦で命を落とした武士たちの鎮魂として花火も打ち上げられ、動乱の時代に思いを馳せることができるイベントです。

2025年は11月8日(土)に開催します。

イベント概要

- イベント名:大野川合戦まつり

- 前回の開催日:2024年11月9日(土)

- 開催地:大分県大分市中戸次 大南大橋下 大野川河川敷

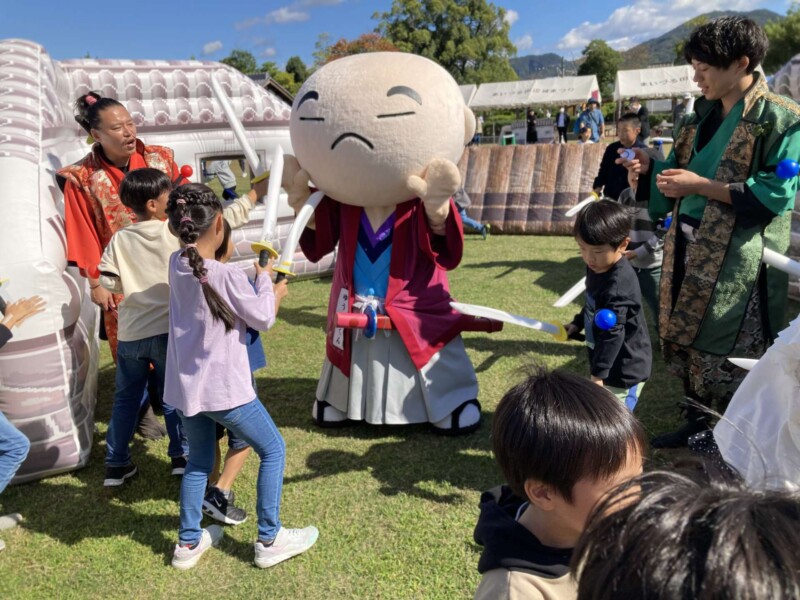

5.埼玉県行田市│チャンバラ合戦 in 忍城 ~行田花手水タウン特別企画2024~「歴史は塗り替えられるのか!?」

「チャンバラ合戦 in 忍城 ~行田花手水タウン特別企画2024~ 『歴史は塗り替えられるのか!?』」は、埼玉県行田市の忍城址で行われたイベントです。舞台となった忍城は、戦国時代に豊臣秀吉の命を受けた石田三成が水攻めを実行した城です。

イベントの参加者は、「成田甲冑軍」と「秀吉軍」に分かれ、スポンジ製の刀を手に戦う「チャンバラ合戦」に取り組みました。史実では、忍城を本拠とした成田軍が籠城を行い、三成からの防衛を成功させましたが、このイベントで歴史を変えようというストーリーです。

イベントはキャンセル待ちが出るほど大盛況となりました。楽しいアクティビティに参加することで、地域の歴史に興味を持つことのできる催しです。

イベント概要

- イベント名:チャンバラ合戦 in 忍城 ~行田花手水タウン特別企画2024~「歴史は塗り替えられるのか!?」

- 開催日:2024年9月21日(土)

- 開催地:埼玉県行田市本丸17-23 忍城址公園内駐輪場

参照:忍城前広場にて「チャンバラ合戦」「戦国ワークショップ」を実施しました! | 大人も子供も楽しめるイベント|チャンバラ合戦

6.田辺籠城戦国まつり2023

「田辺籠城戦国まつり2023」は、京都府舞鶴市の田辺城跡で開催されたイベントです。田辺城では、1600年に「関ヶ原の戦い」の一環である「田辺城の戦い」が行われました。細川幽斎がたった約500人で西軍1万5,000人を52日間にわたり食い止めた籠城戦です。

祭りでは、細川幽斎に関する歴史を広めることを目的として、さまざまな催しが実施されました。その1つ「チャンバラ合戦inもうひとつの関ヶ原 舞鶴」では、田辺城を攻めた武将、小野木重勝と前田茂勝が率いる軍にわかれて、スポンジの刀で勝負をしました。バルーンの城壁で再現した田辺城で籠城戦も行い、歴史的な合戦を疑似体験できました。

他にも、オリジナルのスポンジ刀をつくれる「刀ワークショップ」、忍者になりきって段ボール製の迷路を進みキーワードを探す「忍者迷路」などのワークショップを楽しむことができました。

イベント概要

- イベント名:田辺籠城戦国まつり2023

- 前回の開催日:2024年11月4日(月)

- 開催地:京都府舞鶴市字南田辺12-23 舞鶴公園(田辺城跡)

参照:京都府舞鶴市の『田辺籠城戦国まつり2023』で「合戦フェス」を実施いただきました! | 大人も子供も楽しめるイベント|チャンバラ合戦

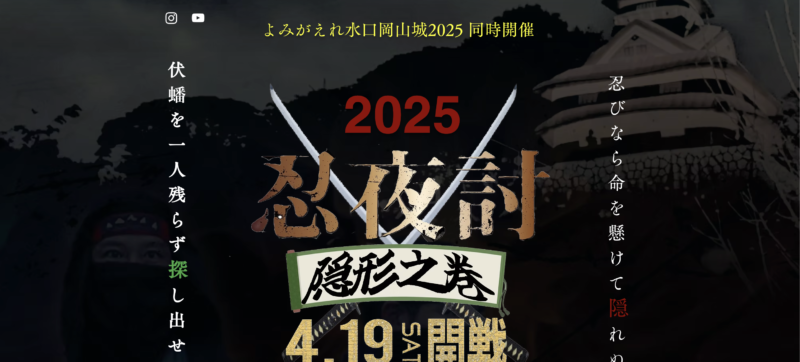

7.忍夜討(SHINOBI-YOUCHI)2025〜隠形之巻〜

「忍夜討(SHINOBI-YOUCHI)2025〜隠形之巻〜」は、滋賀県甲賀市の水口岡山城跡で開催されたイベントです。

甲賀市は忍者の里として知られています。イベントでは、「関ヶ原の戦い」で西軍についた水口岡山城の城主・長束正家と、東軍に所属した甲賀の武将・山岡景友との衝突を再現しています。景友率いる甲賀衆は奇襲が得意であるため、水口岡山城に夜討を仕掛けるというストーリーです。

夕方から始まるイベントでは、薄暗がりのなか、参加者が2組にわかれてかくれんぼをします。隠れる側は制限時間中に見つからないこと、探す側は隠れている人をより多く見つけることでポイントを獲得できます。ポイントが一番多い人には賞金が送られます。

戦国時代に活躍した忍者になりきって、夜襲を体験できるアクティビティです。

イベント概要

- イベント名:忍夜討(SHINOBI-YOUCHI)2025〜隠形之巻〜

- 前回の開催日:2025年4⽉19⽇(⼟)

- 開催地:滋賀県甲賀市水口町水口 ⽔⼝岡⼭城跡

参照:Home | 忍夜討 -SHINOBI YOUCHI- | 忍者

まとめ

近年、戦国時代の合戦や人物は、映画・ドラマ・漫画・ゲームなどの影響により人気が高く、合戦を再現したイベントも全国で開催されています。特に、合戦で実行された「戦術」を体験できるイベントは、他にはない刺激があり、歴史好き・ファミリー層・観光客などの集客が期待できます。

この記事を参考に、合戦を再現したイベントを開催してみてはいかがでしょうか。