戦国武将のトンデモ逸話10選|実は〇〇だった!?

戦国時代といえば、命を懸けた戦と権謀術数の世界。

しかし、そんな時代を駆け抜けた武将たちの中には、思わず笑ってしまうような“トンデモ逸話”を持っていた人物も多いのです。

本記事では、「戦国武将 面白い話」「逸話」「エピソード」といったテーマにぴったりな、知られざる10人の武将たちのトンデモエピソードを厳選紹介!

教科書では絶対に知ることのできない、戦国時代の“人間味”に触れてみませんか?

1. 本多忠勝|生涯無傷なのに武器が“虫取り網”!?

「戦国最強」とも称される本多忠勝。数十回の戦に出ながら、なんと“生涯無傷”という信じがたい記録を持つ武将です。

そんな忠勝が使っていた武器が、あまりに強すぎて話題に。名槍「蜻蛉切(とんぼぎり)」は、飛んできたトンボが止まっただけで真っ二つになったとまで言われる超絶兵器。

あまりに威圧感がありすぎて、敵が近づけず、逆に「忠勝は本当に戦ってたのか…?」と疑われるほど。ある意味“虫取り網”のような存在だったのかもしれません。

2. 毛利元就|三本の矢の逸話、実は創作だった!?

教育にもよく使われる「三本の矢」の話。

1本では折れても3本なら折れない、だから兄弟仲良く力を合わせよ──という美しい逸話の主は、毛利元就です。

ところがこの話、じつは“創作”だった可能性が高いのです。

当時の一次史料にはこの話は見つかっておらず、江戸時代にできた脚色説が濃厚。つまり、元就はそんな感動ドラマは語っていない…かも?

それでも今なお残るほど、ストーリーテリングとしては“戦国最強クラス”の武将といえるでしょう。

3. 伊達政宗|眼帯の下は…実は見えてた!?

伊達政宗といえば、トレードマークの黒い眼帯。「独眼竜(どくがんりゅう)」としても知られていますね。

しかし近年の研究では、「そもそも眼帯してなかった説」や、「眼帯の下、見えてた説」まであるのです。

どうやら眼帯は後世の創作で、当時の肖像画には眼帯をしていない政宗も存在。実際には“見た目”でカリスマを演出していた可能性が高く、まさにイケメン戦略家。

まさかのビジュアル系先駆者だったのかも!?

4. 前田利家|実はヤンキー気質!?

加賀百万石の礎を築いた前田利家は、若い頃「槍の又左(またざ)」として恐れられる猛者。

その言動はまさにヤンキー。

・髪を赤く染める(火事装束)

・装飾たっぷりのド派手な鎧

・すぐ斬る(実際にキレて上司を斬った逸話あり)

しかし、その破天荒さが信長に気に入られ、出世のきっかけに。

まさに“時代が彼に追いついた”男だったかもしれません。

5. 真田幸村|六文銭の意味はガチで不吉!?

真田家の家紋で有名な「六文銭」。

これは“死者が三途の川を渡るための旅費”を意味します。

つまり幸村は、出陣のたびに「死ぬ覚悟はできている」と周囲に宣言していたようなもの。

戦に臨む決意が桁違いすぎて、現代なら「会社説明会で棺桶持ってきた人」レベルのインパクト。敵から見れば、かなり怖い存在だったことでしょう。

6. 上杉謙信|「義の武将」なのに塩を送った理由とは?

戦国最強クラスの武将として名高い上杉謙信。武田信玄と敵対していたにもかかわらず、彼が塩不足に苦しんでいると知ると、なんと塩を送ったとされる逸話があります。

一見すると「義に厚い男!」と讃えられますが、実はこの行動、経済戦争に巻き込まれたくないという“現実的な打算”だった可能性もあるのです。

信玄と敵対しても、商業ルートは守りたい。謙信は、感情よりも「全体のバランス」で動ける冷静な戦略家でもあったようです。

7. 武田信玄|風林火山はパクリだった!?

「其の疾きこと風の如く、其の徐かなること林の如く…」でおなじみ、武田信玄の軍旗「風林火山」。

しかしこれ、信玄オリジナルではありません。

なんと孫子の兵法書からの“丸パクリ”なのです。

もちろん、当時の価値観では引用や借用は悪ではなく、「いかに名言を自軍に取り入れるか」が知将の腕の見せ所でした。

とはいえ、信玄のブランディング力の高さには脱帽。現代に置き換えれば“キャッチコピーを自社スローガン化した男”とも言えるでしょう。

8. 石田三成|実は友達いなかった説

豊臣政権のブレーンとして頭脳明晰だった石田三成。しかしその性格は真面目すぎて、同僚からの評価は散々だったとも言われています。

宴席での振る舞いや、融通の効かなさがたびたび問題になり、加藤清正などの武断派とは犬猿の仲。関ヶ原での敗因の一端ともされます。

ただし、彼が正義を重んじた結果でもあり、「空気を読まずに正しいことを貫いた人」と考えると、現代にも通じる“孤高の公務員魂”を感じさせます。

9. 島左近|戦国最強の“無名武将”!?

石田三成の家臣として仕えた島左近は、その実力に比してあまりに無名。しかし彼の凄さは三成の言葉が物語ります。

「左近を召し抱えたことで、家中が二つに割れても構わぬ」

なんと年俸は三成本人の“2倍”だったという説もあり、武将というより“最強のフリーランス傭兵”のような存在でした。

関ヶ原では東軍を驚かせる突撃を見せ、最後まで名前の残らぬ“影の英雄”として語り継がれています。

10. 長宗我部元親|鬼若子と呼ばれた引きこもり!?

四国をほぼ統一した名将・長宗我部元親。

勇猛果敢な武将として知られる彼ですが、若い頃は“引きこもり”だったという逸話が残っています。

家臣たちからは「鬼若子」と呼ばれ、「ひ弱で戦向きではない」とさえ言われていたのです。

しかし、初陣で覚醒。その強さと知略は父を驚かせ、家中の評価は一変。「最初はダメでも大器晩成」が戦国時代にもあったことを教えてくれる人物です。

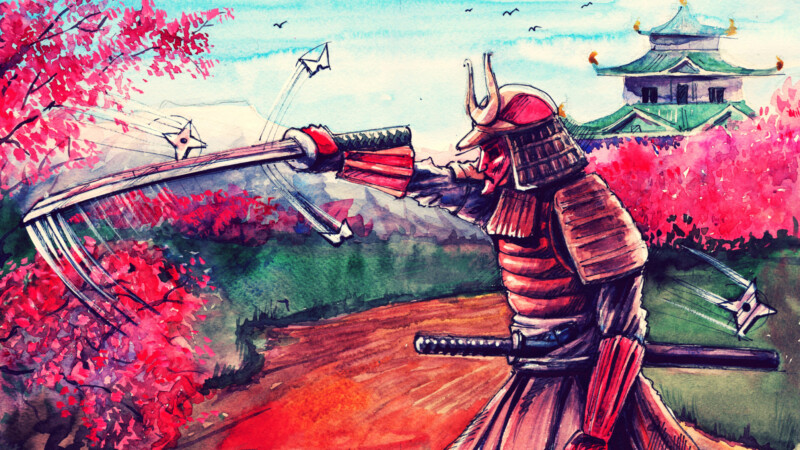

まとめ|トンデモ逸話で戦国武将をもっと好きになろう!

戦国武将というと、厳つくて怖いイメージが強いかもしれません。

しかし、今回ご紹介したような“人間臭さ”に満ちたトンデモ逸話を知ると、ぐっと身近な存在に感じられたのではないでしょうか?

歴史は、堅苦しく学ぶものではなく、笑って知るものでもある。

そして、ちゃんばら合戦のように「体験を通じて歴史を感じる」ことで、もっと面白く、もっとリアルに、心に残るものになるはずです。

次は、あなた自身が“トンデモ逸話”を作る番かも!?